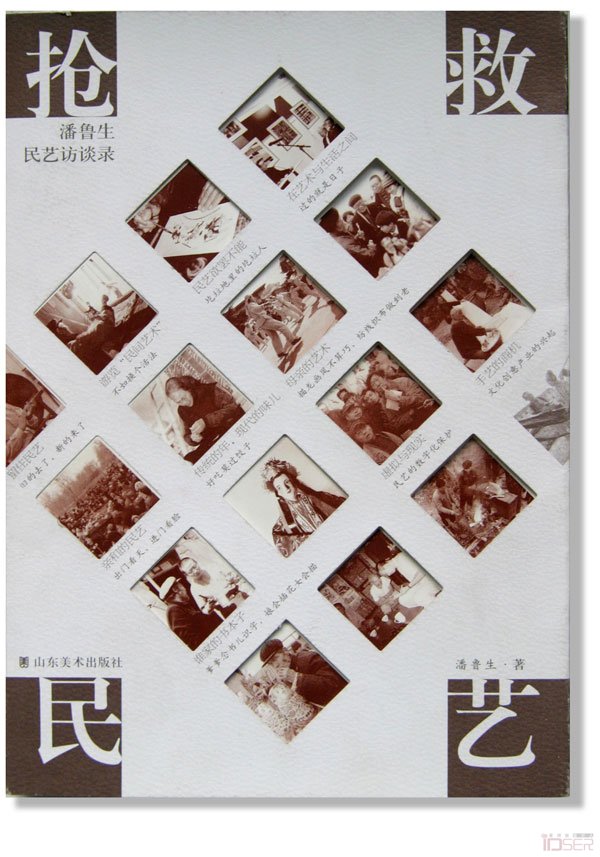

守望民间薪火承传――读《抢救民艺――潘鲁生民艺访谈录》

新近出版的《抢救民艺――潘鲁生民艺访谈录》(山东美术出版社2006年1月出版),记录了潘鲁生作为新生代青年学人长期执著于传统民艺研究的学术思考和心路历程,从一个侧面呈现了他二十余年田野调查和学术研究的甘苦与收获,同时该书也展现了一个考量全球化与本土化境遇的民间文化视角,为考察后工业时代传统民间文化的命运与变迁提供了重要的参考文本。

潘鲁生认为,在全球化浪潮的冲击下,经济一体化的同时,文化更需要民族化,更需要本土化。也正如冯骥才所说“民间文化是一个民族精神情感的载体,是民族凝聚力和亲和力之所在,是民族特征与个性最鲜明的表现,是民族文化的根基与源头。” 现代中国在从农耕文明向工业文明转化的过程中,原有的在农耕文明架构中的一切文化都在迅速消失。消失与泯灭得最快的就是民间文化,因为民间文化本来就是自生自灭的。中国传统文化遗存尤其是民间的手工艺面临着“人亡艺绝”的危机,对中国民间文化遗产的抢救已经迫在眉睫 、刻不容缓,到了紧急呼救的时刻。

潘鲁生是从民间文化生态和生活方式的角度来关注民间文化遗产的。他认为,“民艺”的概念是“民间美术”“民间艺术”这样的概念所无法涵盖的。他的论著将原生态的民艺提升到了理论研究高度,揭示出了民艺的本质及其深远的内涵。“民艺”的概念涵盖了人们的生存状态、生产方式、生活方式和文化生态等诸多方面。民艺虽然是农耕文明的一种产物,但是作为一种社会基因、文化基因,同样可以渗透到现代社会、信息社会当中,因为它是一种文化资源,是一种无形的精神财富,是继承民族传统文化、更新现代生活方式的审美要素。

如何抢救民艺,传承民间文化遗产?《抢救民艺》中《留住民艺》、《亲和的民艺》、《游览“民间艺术” 》等篇章的宏观思考和对春节“年俗”、民间“福本子”等的个案考察,阐释了作者的解答和构想。按照潘鲁生的思路,首先应建立民间艺人档案、建立民间文化生态保护区域、设立民间文化旅游景点、建立民艺资料馆所、设立民艺研究机构;其次,要在有条件的文化旅游社区和科研院所设立民艺作坊,吸引人们参与体验民间生产和生活方式;第三,要在高等教育和基础教育中设立民间工艺技术课程;第四,研究开发传统工艺再造工程,实现民间文化遗产的现代新生,推进文化创意产业的创新与发展。第五,政府及民间学术机构的重视和保护行为要在社会上引起一种民众的自觉,形成民众对于民族民间文化的认同,给民间艺术提供生存的土壤。

潘鲁生从1983年开始收集、研究民间艺术,一直将民艺作为艺术创作生命的一部分,把民间艺术当作一种动态的当代艺术样式加以研究。二十多年来,潘鲁生一直行走在民间进行田野调查和学术研究,同时也取得了卓越的成绩。例如主编出版《中国民间美术全集神像卷供品卷》、《中国民艺采风录》、《民间文化生态调查》等著作,创立中国民艺博物馆、创办中国民艺研究所、开设“中国民艺网”,在高校设置民艺学科课程,编导民俗电视专题片《大过年》,主持“民间工艺文化生态”保护计划,参与“中国民间文化遗产抢救工程”等等。

《抢救民艺》提炼了作者多年来行动与思考的结晶,在人文与技术内涵诸多层面体现出薪火传承的创新之处。《虚拟与现实――民艺的数字化保护》、《手艺的商机――文化创意产业的兴起》等章节体现出难能可贵的新锐思想和探索勇气,在拓展并发掘民间文化研究的新空间、新路径、新技术、新创意等方面都多有创见,特别是在全国首次倡导并实践了民艺的数字化保护工作。潘鲁生认为,现代化数字信息技术的发展为民族民间艺术保护的数字化应用提供了技术支持。可以利用数字化技术建立虚拟民间艺术博物馆;可以开发民艺品的数字化信息获取技术、非物质文化遗产的多媒体虚拟场景建模技术、多媒体虚拟场景协调展示技术、民间艺术图案的辅助设计系统等先进技术。这种研究由对民艺本体的研究进入了对民艺保护的技术研究,是民艺研究的一种新的尝试。

作者还认为,“只有将民间文化还原到民众生活的环境中,才能深入探讨民间文化的内涵。对待人类口头与非物质遗产和民间文化遗产,尤其是如年画、剪纸、刺绣等民艺品类,不应仅仅将其看作是一种手艺,应将其看作一种根植于民众中间的、活态的文化来对待,重视它的民间文化载体的生存价值。”“如果什么东西都靠进入博物馆来保护,我感觉这是我们保护的失败。要让它‘活’起来,要在民间、在现代生活环境中‘活’起来”……

通过《抢救民艺》可以看出,潘鲁生的民艺研究融合了民艺学、社会学、文化人类学、民俗学、艺术学等跨学科交叉的研究方法与视角,更在可实现的具体操作层面得到了行动实践上的落实与推进。他的学术历程见证了改革开放以来新一代学人对传统文化的反思、扬弃与创新的过程,在抢救―保护―传承―新生的思路中,激活民间活态文化基因、追寻传统民艺的现代新生,最终服务于现代艺术创作和生活方式。《抢救民艺》给予当下新世纪人们的启迪与思考将是长远而恒久的。