由生活方式的差异性看消费性产品设计

北京和上海同是中国的大城市,但是其居住特色却是完全不同的,在北京最具典型性的民居便是人们所熟悉的四合院,绿树红墙掩映下的四合院小巧而古朴,而上海则是同堂,“前店后宅”或“下店上宅”成为一种典型的居住方式,并逐渐演变成为一种让千千万万上海人生活了一个多世纪并由此而形成了近代上海市民特有文化与素质的、使上海人至今难以忘怀的居住形式――石库门里弄。究其原因所在,我想应该是生活方式的差异性在房屋建造上的体现。北京是元、明、清三代的古都,生活方式中的等级与正统意识渗透到居住形式上,形成了北京四合院的居住特色。在上海,由于生活方式的不同,则表现出弄堂的居住特色。鸦片战争结束后上海被选中作为第一批“通商口岸”而对外开放,居住方式也就重重地带上一种“住以商而存,商以住而兴”的特征。房屋的设计完全是为了人们的生活方式而服务的,生活方式的差异性最终决定了设计的不同。在中国尚且如此,从全球的角度来看不同的区域的差异性究更大了,现今颇具有规模的跨国企业都在营销上亮出了“本土化”的这张王牌,在这一趋势的影响下人们纷纷开始研究不同地区人们的生活方式,为了使自己的产品有更广阔的消费群体。特别是对于消费性产品,直接与人的行为发生关系,产品在设计上就更不能脱离人和当地的文化,下面我就从生活方式差异性的角度来分析一下消费性产品的设计。

一、 生活方式、消费和设计的关系

生活方式“ways of life"是一个使用十分广泛却又十分模糊的概念,作为心理学个性理论中的一个概念,最早是由艾尔布雷德?艾德可勒提出的。他认为:生活方式是人们根据某一中心目标而安排其生活的模式,并通过他的活动、兴趣和意见可以体现出来。这个中心目标就是自身缺乏的、未具有的优势或其思想中固有的某种价值观。

产品与消费者总是先从市场选择自己所需要的产品的,消费活动通常都是为了从活动中获取某种程度上的满足,包括精神和物质两方面,他们更多的是重视产品给自己带来的最大效用。此时的产品仅作为提供服务或带来满足的载体。这种主观上的偏好以及内心的满足感,最终体现在对消费对象和消费模式的辨别和选择上,人们总会选择那些适合自己生活习惯或者能满足自己心理感受的商品,随着市场上商品的功能差异性日趋缩小,人们心理满足感的重要性就尤为重要了。

一般而言,消费者并非如西方经济学所假设的:追求个人利润最大化的理性个体。在现实生活中,很少有消费者,特别是日用品的消费者的购买会以一种理性的、非激情的、经济的方式做出购买决策。恰恰相反,他们需要通过自身的行为,以参照群体为标准,来表达自己努力想成为哪类人或已成为那样人,这一点在女性消费者的消费行为中表现的更加明显,她们更加倾向于冲动性的购买方式。他们这种因受外界刺激或某种未满足感而采取的行为,很多与要购买的产品的使用价值无关。那些具有象征意义的产品便理所当然地组成了人们生活方式物质内涵。人们借助自己日常所使用的物品向周围的人传达着诸如地位、身份、品位、兴趣等信息,间接的体现了由于所处地理环境不同、文化不同、生活习惯不同而产生的生活方式的差异性。所以具有不同生活方式的人在发生消费行为的时候会选择不同的商品。通常情况下,不同的地域反映出的生活方式的差异性比较大,这和地理环境,经济状况的外在因素有关,比如日本人和美国人的生活方式就截然不同,这种生活方式的不同在他们所使用的物品中也能得到体现,美国人使用的物品通常是体积大的,有重量感的,而日本人使用的则是小巧轻薄的多,这也就是越来越多的跨国公司开始采取本土化的营销策略的原因所在,只有这样本商品才能有更广泛的消费群体,才能在竞争中有更多的优势。

与“生活方式”相近的还有“生活风格”(lifestyle)这一概念,一般来说当人们的经济基础和物质生活条件还比较薄弱时,人们不得不选择某种与自身的经济和社会条件相适应的生活方式,但是在经济和物质条件允许的前提下,人们又可以在一定的范围内选择自己的生活风格,在现代社会特别是西方的后现代社会,在生活方式的基础上,人们又形成了某种生活风格,作为自己的个性的表现形式。能够展现个性的产品日益受到人们的欢迎,如可更换的外壳,可变换的操作情景模式,更多的可扩展功能,DIY等等。

接着我们从设计的角度来理解生活方式:我们都知道生活是一种将抽象的设计理念转换成具体产品实体的过程,设计师扮演着相互沟通的角色,其对产品的结构、材料、制造及使用状态的认识,赋予美学价值,将心中的产品形象予以具体化。设计师通过产品与使用者做思想上的沟通,但是否能使二者之间的互动关系达到协调融合,要看产品能否对使用者发生意义,这里的意义也包括产品是否体现出了使用群体的生活方式,是否能产生认知、操作或心理上的认同,是否能唤起使用者对其文化与自然环境的记忆。当产品成为商品之后只有被消费者购买才能最终实现设计的价值,这时我才能说这个设计是成功的。正是消费这一社会性活动验证了设计是否符合某一社会群体的生活方式。但是设计师单凭自己的力量很难把握社会群体的生活方式,实际上这是非常复杂的,所以我们需要一种方法让在发生消费行为之前就能够大体验证我们实际上是否能有足够的潜在顾客。

二、“剧本法”将生活方式讲出来

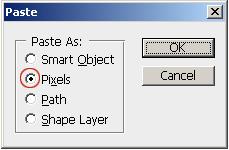

设计师在作设计时通常会分两派,一派是非常理性的,当他们接到案子的时候就开始做资料收集,分析资料,甚至从市场人员那里得到许多的文件和图片,但不幸的是这些数据对于分析资料报告来说是一流的,但是对设计师来说一点用都没有,并不会给设计师带来设计的灵感,因而设计出的产品也就变得没有感动毫无激情,根本无法打动自己,就更难打动消费者去购买了。另一派设计师是根本不管市场资料或分析报告的,他们将设计当成“艺术创作”,全身心地展现他个人内心对这一商品的定义与诠释,完全不顾目标顾客的客观资料分析的结果。如此以来导致了理性的分析无法有动人的设计,而动人的设计往往有文不对题,没有针对的目标,这些现象在市场上比比皆是。

这时我需要一种能让感性理性兼顾的方法,于是“剧本引导”法孕育而生,剧本引导的好处是不管企划者(PM)与设计(ID)以及工程师(R/D),都可以透过剧本来沟通,透过不同的情景的了解和发现潜在客户各种的需求,最终找到“核心需求”,根据“核心需求”重新撰写剧本,透过剧本的导引,优秀设计师就能很有感觉的将解决方案表现出来。这一种理性感性兼顾的手法,比以上那两种手法更好更有趣。人原本是感性的生物,编写故事是我们的本能,从小我们就在故事中成长。但我们早已习惯以应付机械世界的数理推论来理解和发展我们生存的外来世界,这种错误的方式导致了当今现实生活中很多无法忍受的错误。剧本法颠覆了这种用机械的方式来解决人类问题的推论方式,将机械式的思考回归导人本的故事逻辑思考,并处理我们生存的世界。

剧本法的主要特色就是利用人类基本思考与表达架构故事,透过这种表达结构,让设计者吸收、转换、将相关咨询用于自我内化与团队沟通。但由于剧本兼具研究、分析、想象、创作与沟通,所以需要集体的合作。

三、 我理解的“本土化”

就像我前面所提及的,“本土化”策略在中国也发展得“欣欣向荣”,不仅是国外的企业利用这个方法尽可能的打入中国市场,就是我们自己的企业也在不遗余力的倡导着中国传统文化的传承。钟敬文先生在《民间工艺与民间文化问题》一文中指出:民族文化的保存、发展和前进,关系到能不能正确、有效地吸取和消化外来文化的问题。所以在我们吸收的同时也要与本土文化结合、消化,这一点很重要。可是如何“本土化”是摆在人们面前的一个问题,特别对是人们日常所使用的消费性产品来说,似乎很难找到一个准确的切入点。于是很多人将中国传统的符号生搬硬套在印在或者镶嵌在有着“国际主义”风格的外形上,显得是那么的滑稽和可笑,难道这就是“本土化”?我觉得产品是和人的生活密切相关的,所以在使用上就更应该适合本国人的使用习惯,符合本国人的审美情趣,与中国的社会现状相吻合,只有这样的产品才能受到本国人的欢迎。在设计上只有挖掘出了中国传统文化的精髓,一种韵致,才会让我们感到了一种似曾相似的感觉,而不是生硬的拼凑。

参考书目:

王 宁 著 《消费社会学》,科学社会出版社。

余德彰、林文琦、王介丘 著《资讯时代产品与服务设计新法――剧本引导》。

许 平著 《造物之门》,陕西人民美术出版社。

田静 江南大学设计学院硕士研究生