如何在市场中定义产品的系列化设计

摘要:同一种风格,同一个地域,甚至同一个设计群体都可以让系列产品具有同一种由内而外的特质。这种特质正越来越多的被当今的社会所重视和接受,如何在设计中规范这种特征制造行为,并且将之运用于增加产品附加值的活动中已变成现代设计管理中重要的元素。

关键字:产品识别、系列产品、设计管理、系统设计

引言:在过去的20年间我们发现并非所有的公司都能一帆风顺的保持业绩增长,特别是在如今融资渠道进一步拓宽,网络化管理进一步完善的条件下人们越来越愿意接受那些新兴的,符合具体需求的概念产品。就像风靡欧洲的著名的小型车SMART系列,并没有强大品牌的支撑,也没有所谓积累下来的市场美誉度,但是在短短的几个月间便以前所未有的速度占领了广阔的小型车市场,甚至连德国机场都大量的采购该款汽车作为机场的工具车。这让那些百年造车企业的设计师大跌眼镜,转而跟进开发造型别致,色彩大胆,停放方便,节能省油的新款车型。因此新市场在潜在需求带动下迅速衍生的情况使得所有的产品设计师必须去抓住某些转瞬即逝的机遇,进而为公司带来更大的利益,也使公司可以获得更多元化的支柱产品。

1. 系列产品的发展

1.1系列产品研发形成的历史机遇

通常我们认为的CI系统即包括VI(visual identity),BI(behavior identity),MI(mind identity)[1]〕。但是如今越来越多的公司开始注重在产品系统中形成自己的PI(product identity)系统即产品识别系统,简单的来说也就是赋予产品以灵魂,使之适应不同的消费群体。那些百年老店诸如美国的SAAB,英国的JACCUAR,意大利的ALESSI都已经在数十年的发展中形成了自己对产品独特的认识,这里所阐述的产品灵魂会有两种指向,一种便是明显的像SAAB汽车产品中体现的超强动力系统和难以置信的豪华舒适,这很容易让那些对速度和乘坐品质有需求的客户选择它。另一种便是ALESSI公司那些充分运用材料语言,简单大方,价格不俗的小型家用产品,任何一个选择ALESSI的顾客都会明白他们购买的决不仅仅是一件简单的商品,更多的是买回一种创意,一种设计。而无论这种我们所谓的产品灵魂诉求是体现在产品的内在或外表,它们的目的只有一个:就是在形成自己产品特色的前提下最大限度的提升品牌影响力并为公司带来最大利益。

在如今产品的研发系统越来越复杂,研发费用越来越大,研发时间越来越长的情况下公司任何一项新品研发的决策在一定程度上也将决定公司在终端市场上的成败与否。一种新的衍生市场的出现通常会有相当复杂的成因,但是由于现今信息传播速度的迅猛发展,每种新的衍生市场也将会以周、天、甚至小时为单位的速度传播开来,企业决不可能在这种情况下以等待的姿态来获得机遇,更多的是要跟踪,发现甚至诱导这种情况的形成。。

1.2系列产品形成的学术背景

早在20世纪30年代,通用汽车公司的总裁斯隆和设计师厄尔在通用汽车公司中建立了一种新的汽车设计模式,即有计划的废止制度(planned obsolescence)[2]〕。按照这种计划,使汽车地式样最少每2年有一次小的变化,每3-4年有一次大的变化,造成有计划地式样老化过程。这是一种通过不断改变设计式样造成消费者心理老化的过程,其目的是促使消费者为了追逐新的式样潮流,而放弃旧式样、改换新式样的积极市场促销方式。这种有计划的废止制度在很大程度上开创了理论上的系列产品设计的先河,使有计划的产品设计变成了理性的公司内部管理机制,也创新性的将产品的系列化改进制度成为提高公司销售额的重要法宝,在随后的30年间,由于金融危机和第二次世界大战,系统设计并没有在市场领域得到进一步提升,不过因为战事的需要,反而刺激了产品的平民化生产,造成了一大批廉价的军工产品,像二战末期在柏林上空的“人民战机”。二战后,无论是欧洲大陆还是北美甚至在日本都出现了基于公司性质的产品系统和系列化设计,特别是美国针对欧洲的马歇尔计划,马歇尔计划实施期间,西欧国家的国民生产总值增长25%,在意大利,英国,德国都出现了一大批制造企业。特别是50年代的德国乌尔坶设计学院,将工业产品设计化为绝对理性的学科,将系统设计发展为一门完善的学科,并且强调与企业的合作,从BRAUN公司的产品合作便能看出系统设计在产品开发中的重要作用[3]。60-70年代,日本也开始大规模的公司产品开发,甚至日本政府还制定了出口工业产品的设计标准法规。这20年间,现在像设计过程,设计方法,设计管理等系统化产品开发的内容已经深入到世界许多高校和研究机构之中,成为产品设计过程中重要的一环。

2. 纵向与横向的系列产品研发

系列开发从某种程度上也就意味着对原产品某种特质的继承与发展。就如今市场的复杂程度而言,即便是超大规模的企业也很难保证十件新产品的推广会有一件获得巨大成功。所以任何一次新产品的成功对企业来讲都是至关重要的,这种成功对企业来说也同样意味着一种机遇。

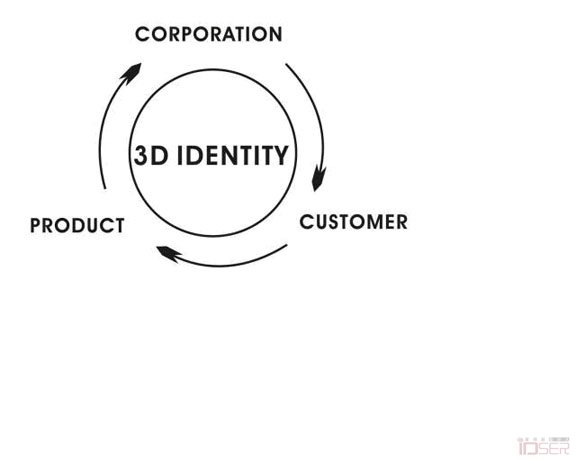

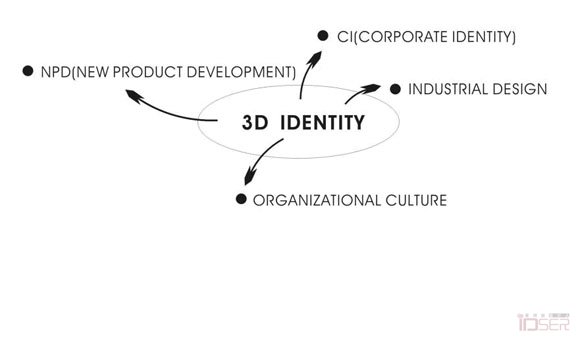

图1 产品识别在市场中的位置

对大多数企业来说,系列产品的核心也只是意味着管理好企业内部的产品设计风格,而真正决定这种内部产品设计风格的是企业的文化,产品自身的历史形态和消费者对产品的定位。

2.1企业的文化:

企业的文化概念由来已久,在产品设计的领域之中我们重要的是如何理解企业的发展过程,不同企业在表现出的气质上也会有不同,新型高科技企业自然会有一种蓬勃、激进的气质,百年企业自然也会有一份沉稳、历练的感觉。对设计师而言,能多少程度的把握住这种气质自然也影响着公司的产品可以走多远这样的问题。[4]

2.2产品自身的历史形态:

任何需要总结系列产品设定的公司必然拥有自己的产品链,只是在历史的发展过程中多少体现了一种时代特征和设计本身的偶然性。但是这种时代特征和偶然性又在相当程度上赋予了产品一种由外而内的风格。如何准确的对这种杂乱的产品印象进行取舍和升华自然也成为一个关键的步骤。

2.3消费者对产品的定位:

对产品概念决定的真正因素其实多数不是来自企业本身的认识,而是来自消费者对这种原始产品链的定位,而这也多少影响着公司未来产品开发的方向。就像难道IBM会把产品设计定位成和Apple一样么?

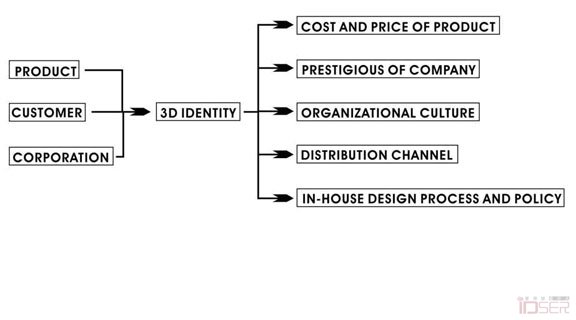

图2 如何在产品开发中定位产品识别

3. 产品识别的价值

3.1 产品识别在公司层面的体现

对所有的公司来说进行产品的系列化开发绝对不可能是一件省事的工作,要消耗大量的财力和人力,特别是也会在开始初期承担着巨大的风险,谁也不能保证产品初期的成功经验就一定可以复制下去,就像Motorola的V70,虽然在初期我们看到了非常好的市场表现,但是这种机型并没有延续下去,因为新产品在技术和结构上带来的革新也在很大程度上影响了产品的使用性能,V70不成熟的材料工艺,不稳定的结构特性都在消费者使用一段时间后暴露出来,这也给V70的继续开发带来的负面影响。所以什么时候应该决定系列产品的开发?开发的力度应该有多大?它能带来多大的价值?这些问题如果没有一个明智的评估标准,那必将把企业拖进一个两难的境地。

3.2产品识别的系统产出

从图三我们可以看出来,我们追寻的开发价值通常包含五个方面的特征:产品在成本和售价的关系上是不是合理?是不是对公司的声誉有益处?是不是公司文化的延续?符合现有的营销渠道么?是不是挈合公司的设计流程和政策?当然我们这些问题并不是说要泯灭掉设计的这种爆发性和不可预见性,只是任何一家负有使命感的企业总是会很慎重处理一些具有风险性的事情。如果处理的得当,会使公司的价值全面得到提升,所以说找准切入点并且控制好系列产品研发的流程必然会使公司在市场中获得意想不到的惊喜。

图3 产品识别的系统产出

3.3 通过团队的产品开发

产品设计管理并不能理解成是传统管理体系的一个部分,因为它实际上已经融入产品设计的设计流程与设计政策之中,在更高层面上我们可以理解为对产品设计的方向和效率的把控。对很多设计公司以及大公司的设计部门来说产品设计是一种及其注重创意的活动方式,所以很多时候我们自然而然的把设计师作为我们的首要的判断因素,而实际上如果公司在没有一种已经存在并且已经有效运营的设计政策之前,这种行为是及其危险的。首先,任何一个设计师都绝对不可能是一位全才,他必然需要一个能与之匹配的团队,协助他更好的对产品性能,材料工艺,核心技术以及目标客户进行有效的理解和定位。第二,设计部门对市场讯息的反馈是否及时,所有的设计不可能是闭门造车,任何成功的系列产品在初期必然有大量的问题和不足之处,用什么方式去发布实验性产品?如何对实验性产品进行有效评估?这都是体现一家公司设计能力和设计可延续性水平的重要考量参数。第三,在设计方案定案后,这种概念能否在公司内部执行下去,这是对公司包括技术部门,研发部门的重要考验。

4. 系列产品开发对企业战略的影响

4.1 产品开发战略

Michael Potter的竞争战略中所提到的标歧立异战略在很多公司的实际运作中都有体现,创造出“不同”是任何一家以产品导向的公司体现出生命力的最好方式。而产品设计师最能体现价值之处便在于领导一种全新的生活方式和态度,但是这种创新并不能理解为一种“从未出现过的”,“感觉很有趣的”这种感念,真正有价值的设计实际上更多的应该体现在“设计后”开发,也就是必须满足公司的总体战略。独立的设计作品对公司来说是没有价值的,只有融合了企业文化,整合了企业技术要求,符合企业设计政策的设计对公司来说才是真正有价值的[5]。对大多数新产品来说,技术在实验室的阶段通常是一个漫长的过程,就像我们熟悉的CMOS技术,开发至今已经有40年的时间,但是真正的变成产品还是今年来的事情,但是MP3技术被Samsung开发成产品却只是不到5年的一个很短的周期。

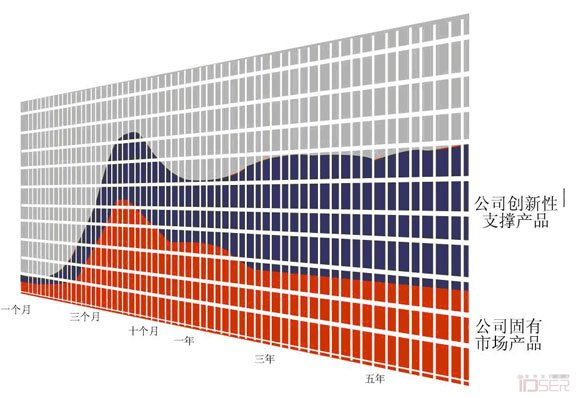

图4 创新性产品变为支撑性产品的过程

但是从新产品上市后的三个月已经可以比较清晰的看出市场的反映,如果在市场上取得成功,那么六到九个月以后通常二代产品也就出现了,如果这种成功在市场上被证明可以被复制的话,那么同系列的产品便会以包括市场细分,技术特征,材料价格因素等不同区分方式迅速发展开来,以Sony这样的企业,一年70-120个产品原型开发速度对他们来说是轻而易举的。但是反过来同样这对企业资源的占用也是非常明显的,就像Sony原有的CD、MD播放器的生产线就曾经占了Sony整个产品生产线的半壁江山,但是音乐播放器向数字化的方式转化之后Sony没有很好抓住这次机会,整个产品线并没有做出相应的调整,这种船大难掉头的现象不仅出现在音乐播放器产品上,在液晶产品,PDA产品中都有体现,因此在2000年后Sony的产品销售业绩直线下滑,甚至出现了公司所宣称的业绩亏损的情况。所以系列产品的开发不但影响着公司产品开发战略的走向,甚至对公司的成败也起着关键的作用。

4.2 系列产品开发的时间节点

在评估新产品价值上我们通常采用一种加权的方式对其综合性考量,这会牵涉到很多参考因素,但是究其根本也就是他的综合性水平有没有到达我们预想的要求?在他明显的优势之下是否还有我们短期内不可跨越的障碍?

就公司层面而言,成功的系列化产品开发不但可以增加公司新的支撑点,更重要的是在如今变化莫测的市场中可以极大的增强自己的抵抗能力,但是如果盲目的将产品系列化也会使公司将大量的财力、人力消耗在产品开发周期中。因此对产品的可系列化评估就变得非常重要,通常在新产品正式投入市场的三周之后我们就可以在公司的内部进行产品的可系列化评估了。在有利因素和不利因素上实际上我们采用的是同一种问题模式,也就是无论是有利的或无利的它们在问题出发点上都是一样的,例如“技术储备不足”和“已有相当数量的技术储备”,实际上他们的根本问题都是“技术的储备情况”。通常会采用偶数倍的人员来集体完成这份简易的评估表,一般是一个人完成有利因素的得分,一个人完成不利因素的得分,然后进行总分统计,由有利因素的得分减去不利因素的得分而得到最终的结果[6]。

实际上我们很难通过具体的分数来判断具体情况的好坏,但是分数可以客观的告诉我们产品系列化的可能性。如论采用何种方式,预前的评估手段都是不可或缺的。

5. 产品系列化开发的未来趋势

在如今激烈的市场竞争中,产品的系列化导入机制正变得越来越重要,象福特过去的“T”型车一款产品称霸天下的时代已经过去,未来的产品世界一定是一个系列化产品的世界。这将极大限度的考验公司内部的协作性,规范性。单一的优秀设计的生命周期变得越来越短暂,相应的新产品生命周期亦然,顾客总是希望可以有更多的选择。在需求作为主导的市场经济体制下,产品的系列化将是我们的必经之路,但是如果在系列化过程中我们不能合理的运用新产品开发手段和设计过程,那么我们将大量的将资源浪费在这种开发模式之上。

未来的新产品设计将是立足于产品概念开发和设计开发的微观管理之上,现在我们的情况应该说和日本50年代的情况非常相似,“相当部分的设计师和生产脱节;整个体系下的设计师不清楚自己的角色;”在这种情况下,日本经历了整整30年才在品牌建立的过程中寻找到一个民族和现代设计并轨的风格模式。系列产品的根基是在于设计风格的灵魂,把握这点才能持续的增加产品系列的活力和动力。从刀耕火种的设计模式转换为精耕细作的设计模式无疑将成为下一步必将经历的历程。

致谢:感谢东华大学青年教师科研基金对我在系列化产品研究上的大力支持,也感谢东华大学机械学院设计管理学科组对我无微不至的帮助

参考文献

[1] Olins, W, The Wolf Olins guide to Corporate Identity, London, The Design Council, 1990

[2] 王受之. 世界现代设计史.北京.中国青年出版社. 2002

[3] Olins, W, Corporate Identity-Making Business Strategy Visible through Design, London, Thames & Hudson, 1994

[4] E. Schein, ‘Coming to a New Awareness of organizational Culture’, Sloan Management Review, 25(Winter 1984)

[5] Paul Trott, Innovation Management & New Product Development, Pearson Education, 2002

[6] Oakley, M (ed), Design Management: A Handbook of Issues and Methods, Oxford, Basil Blackwell, 1990