《生活》杂志摄影师镜头下的重庆(一)

1940年夏天,美国《生活》杂志摄影师CarlMydans(卡尔·迈当斯)及妻子,与其他美国记者一起踏上亚洲之行,第一站,便是重庆。

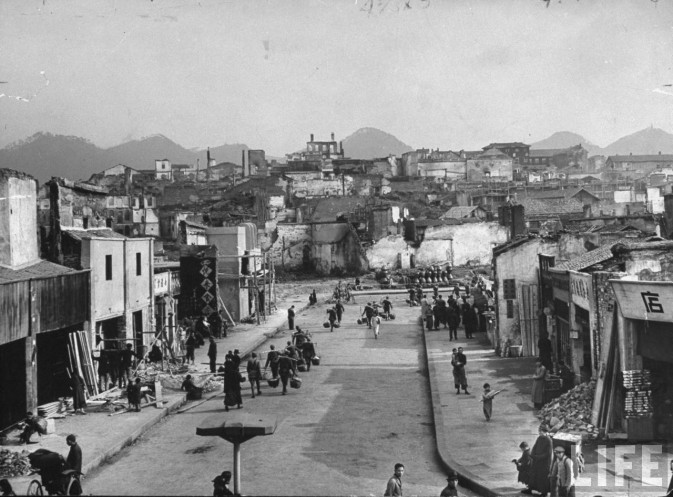

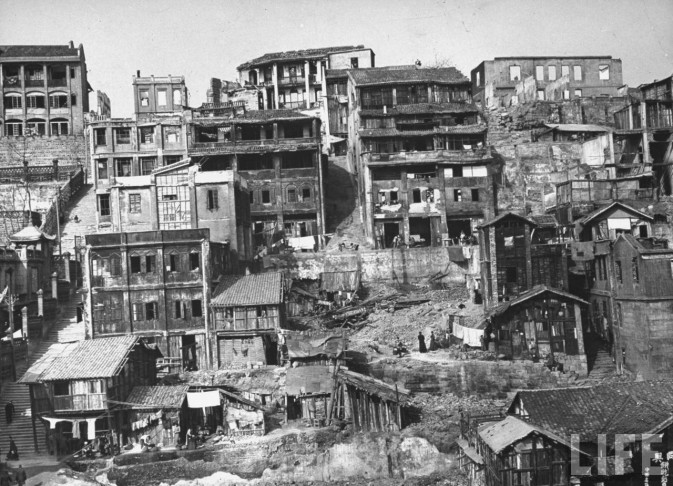

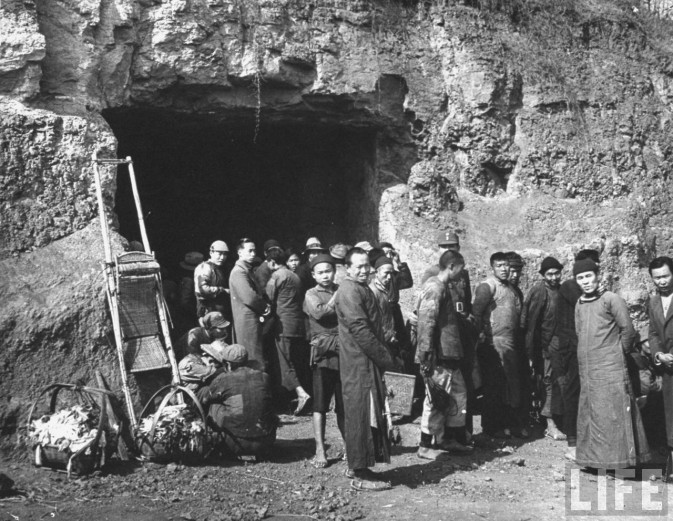

卡尔·迈当斯在日记中记录下了第一天到重庆的所见所闻所感。重庆是这样一座城市:大雾笼罩着黑色的砂岩土地,长江和嘉陵江交汇处耸立着不同形状的小山。城市充满了遭受日机不间断轰炸的避难者,许多人只能在山里中心挖些大大小小的地道,人们在山里蜂窝状的地道进进出出。

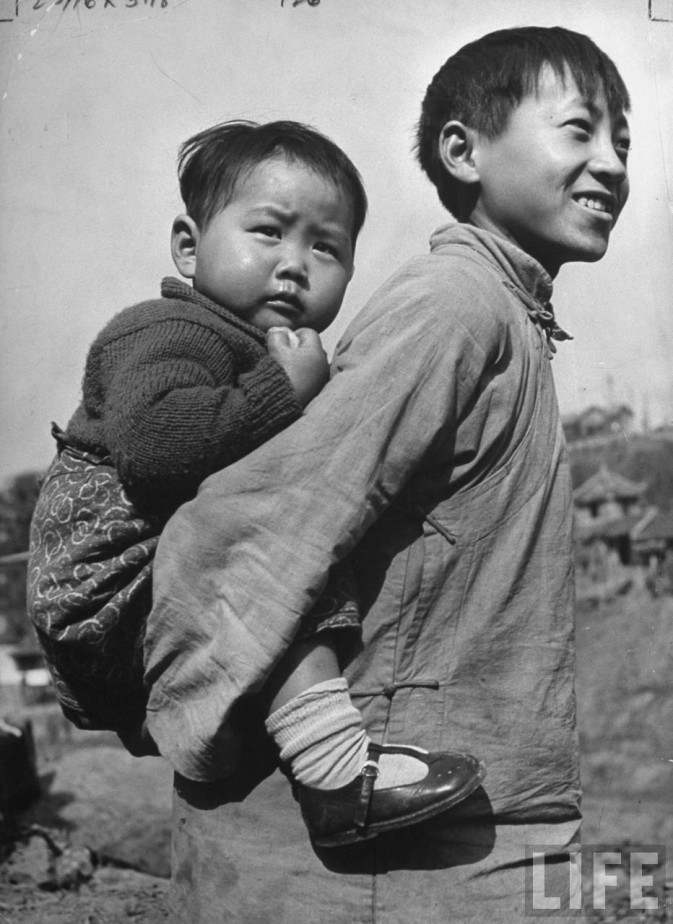

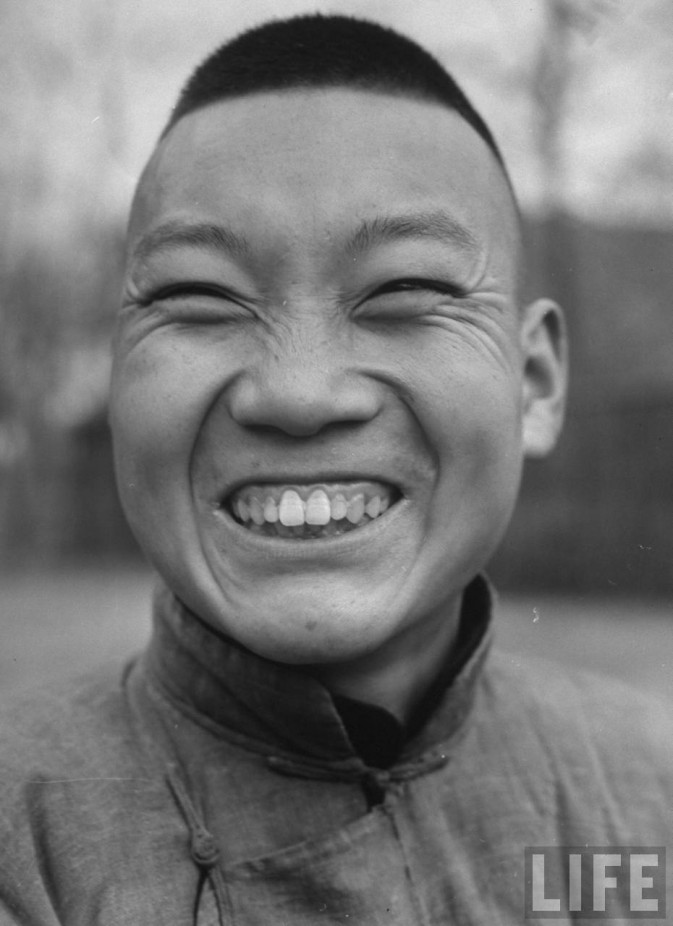

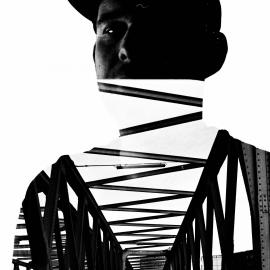

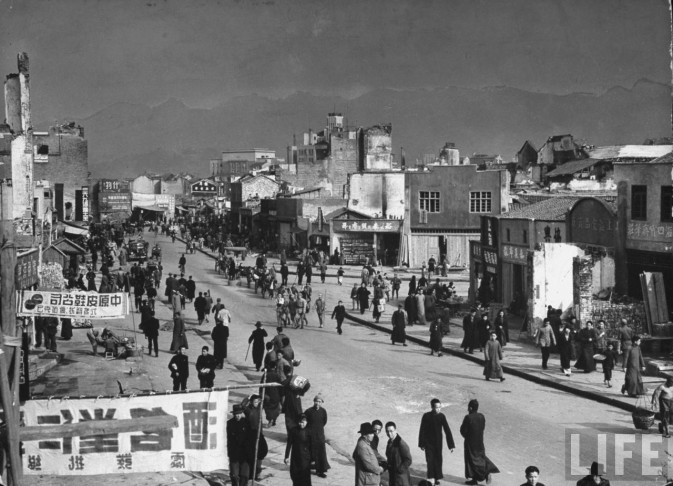

重庆街头的民国风貌

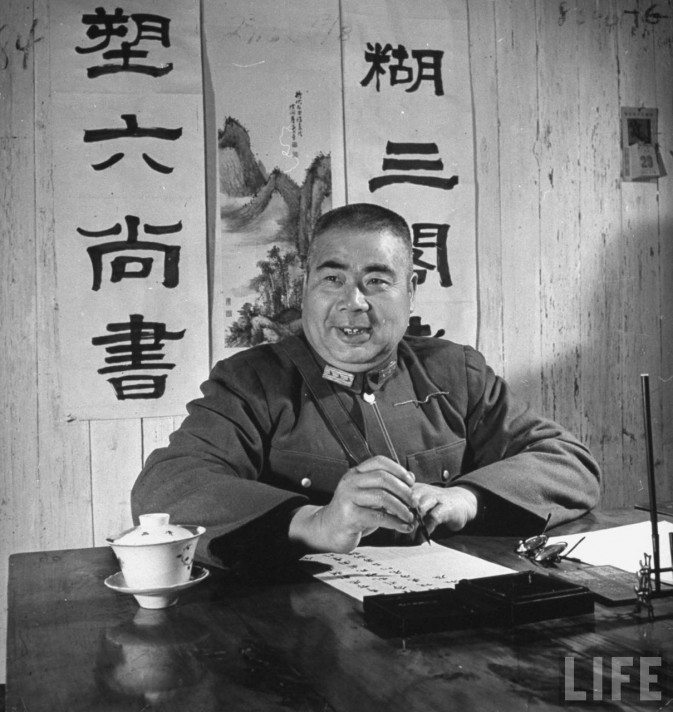

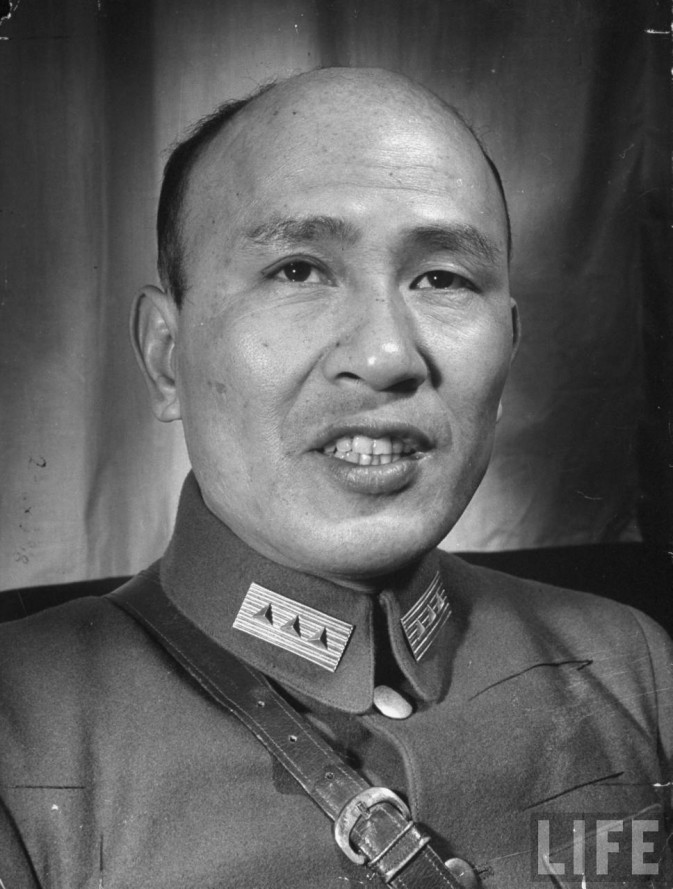

蒋介石与宋美龄

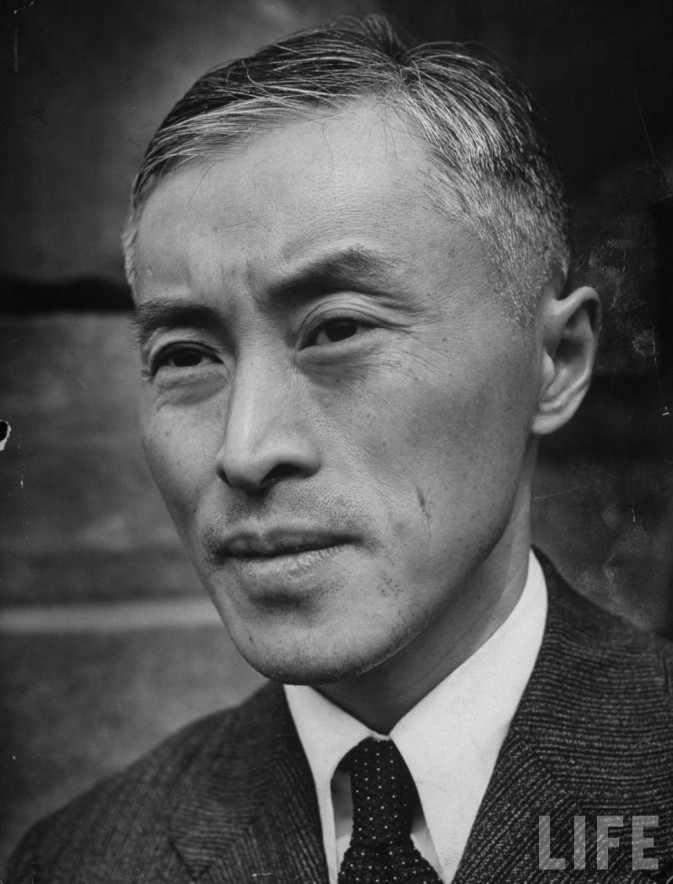

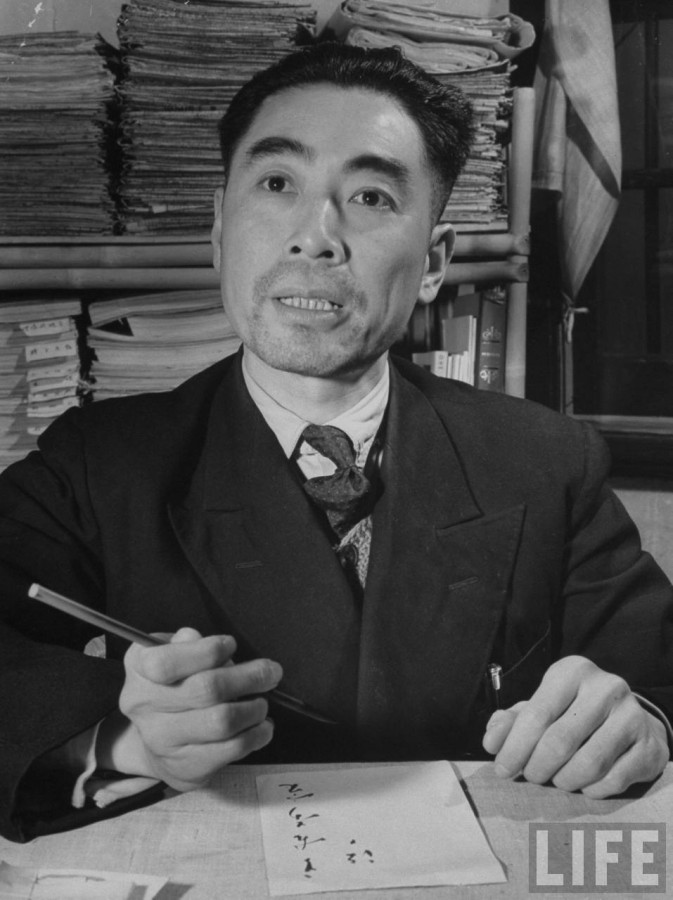

周恩来在重庆

坐滑竿不自在

来到重庆第一天,卡尔·迈当斯及同伴体验了重庆传统的交通工具。棒棒帮忙运送了行李,“一些剃着光头,皮肤黝黑,身材瘦小的人,提着我们的行李,疾步走上了阶梯”。

由于重庆的阶梯由岩石构成,非常陡峭,我们被告知要乘坐出行。靠的就是滑竿,“一个人指着竹竿上面架起的薄弱的竹椅,旁边站着咧着嘴笑的衣衫滥褛的苦力”。这种简易的、不太稳当的交通工具,让卡尔·迈当斯和同伴觉得有些迟疑。“我们试着笨拙的坐上去,被抬了起来。在陡峭的石阶行走十分缓慢,这个吊床般的椅子使得我们不得不身体向后躺,我们的胃肠翻涌,汩汩作响。但是中国的一切对于刚来的我们都是那么的新鲜,我们忘记了不安。”

美国记者们被转移到山顶居住,后改乘人力车上山,“那位师傅穿着件打着蓝色补丁的外套和裤子,露出瘦弱的黑黑的手臂”,“上坡时,他们放低抬杆,弯曲着身体,尽量贴向地面。下坡时,他们叫乘客在他们用胳膊夹紧抬杆往上抬时,尽量把身体往后靠,双脚着地来控制滑杆的平衡,嘴里发出‘嘿呀,喂呀’的声音。”

战时重庆条件艰苦

卡尔·迈当斯和妻子谢莉被简陋的工作条件所震惊:这里的家是一间很小的灰暗屋子,地上是褐色的泥土,墙面也是如此,顶上是一个已经变色的茅草棚,还有一个没有玻璃的玻璃窗。房间内只有一张小桌子,一张床和一把椅子,十分简陋,但却感到很受欢迎。

初到重庆的夜晚,卡尔·迈当斯遭遇街头使出各种手段讨钱的乞丐。“一头乱发的奇怪妇女,举起死去孩子的一只腿哭喊”,后来,迈当斯又发现她披头散发地坐在地上,怀里抱着一个小孩,吮吸着她黑黑的乳房,这位母亲为它盖上一点被子,“充满饥饿的中国人民不择手段使用的诡计只是为了能够多活些日子而已”。

附:Carl Mydans日记译文:

关键词:大雾

最初,我们只是听说过中国,感觉到它的气息。我们乘坐飞机二十世纪的运输机,从云的缝隙穿过,平稳地降落在了长江中段的河床,而后飞机再次消失在了一团黄色的迷雾中。当我们小心的走过了一段未开发的田地时,远近都传来动人的旋律,还能闻到一阵阵异味,我们对这个城市的人们和环境没有陌生感。飞机的浓雾消失以后,我们看清这座城市陡峭的悬崖上的竹子环抱的一个个小木屋。这就是重庆,一个古老的城市。

谢莉和我来到这里,把重庆作为了亚洲之行的第一站,拍摄下这个战时首都以及军事总部对抗日本侵略者的点滴。战争打了3年半,中国背靠喜马拉雅山脉,现在是1940年的夏天,日本试图从空中炸毁她,效仿希特勒轰炸苏格兰东南部低地那样对重庆进行了狂轰滥炸。我们终于从香港乘机,越过日军已从沿海延伸到内陆的前线。现在我们脚踏着中国的土地,重庆就是这样一个城市,大雾笼罩着黑色的砂岩土地,长江和嘉陵江交汇处耸立着不同形状的小山。重庆是处于交战中的中国政府的最后一个大本营,城市充满了遭受日机不间断轰炸的避难者。许多人只能在山里中心挖些大大小小的地道,城市生活拥挤,人们都在山里蜂窝状的地道进进出出。

关键词:滑竿

一些剃着光头,皮肤黝黑,身材瘦小的人,提着我们的行李,疾步走上了阶梯。但是有人告诉我们,必须乘坐出行。因为重庆的阶梯由岩石构成,非常的陡峭,我们是无法和苦力并行的。但是我们坐什么呢?“这些”,中国情报部的一个人指着竹竿上面架起的薄弱的竹椅,告诉我们说。站在一旁的是咧着嘴笑的衣衫滥褛的苦力。我们站在新型的交通工具前,回头看着在雾中隐约发出银色光芒的美国制造的飞机,有些犹豫,因为我们这群在我们这个时代过着尖端生活的人迅速地倒退乘坐这种东西,实在有些不情愿。说到真要做这种由人人抬的不太稳当的椅子,大家都有些不愉快。

接待我们的中国朋友内心完全没有这种矛盾挣扎,他已经坐上这种肩扛的椅子。我们试着笨拙的坐上去,被抬了起来后,感觉我们像被抬往市场的肥猪。在陡峭的石阶行走十分缓慢,这个吊床般的椅子使得我们不得不身体向后躺,我们的胃肠翻涌,汩汩作响。但是中国的一切对于刚来的我们都是那么的新鲜,我们忘记了不安,我们全神贯注的看着周围的人们。

关键词:开放

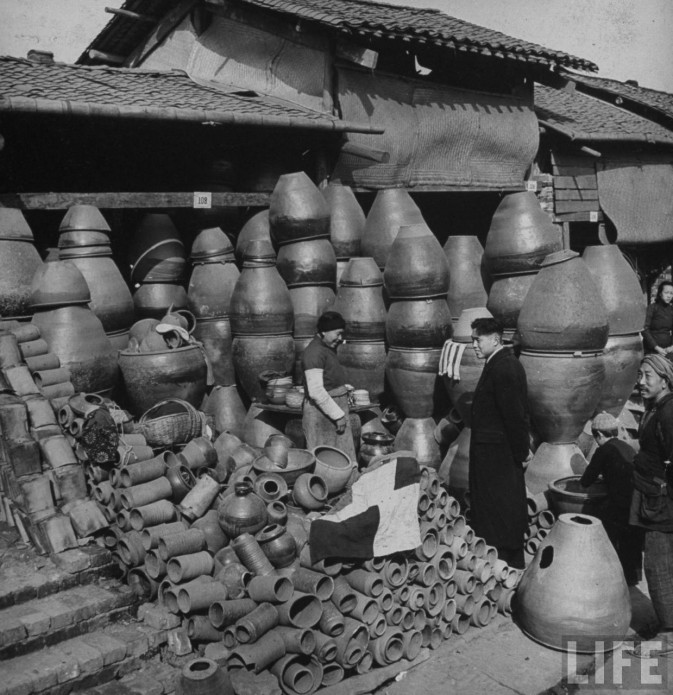

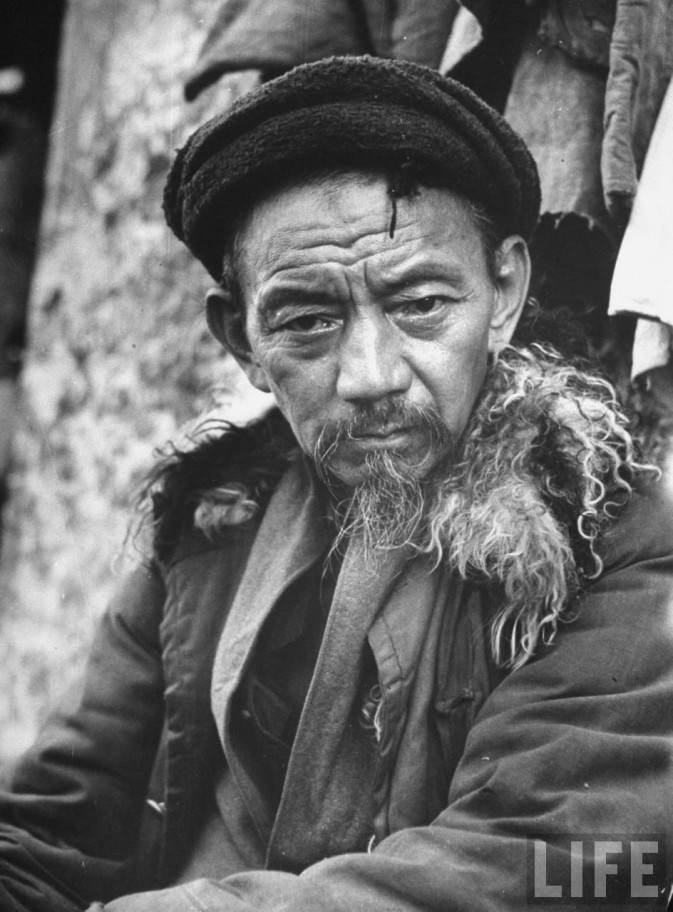

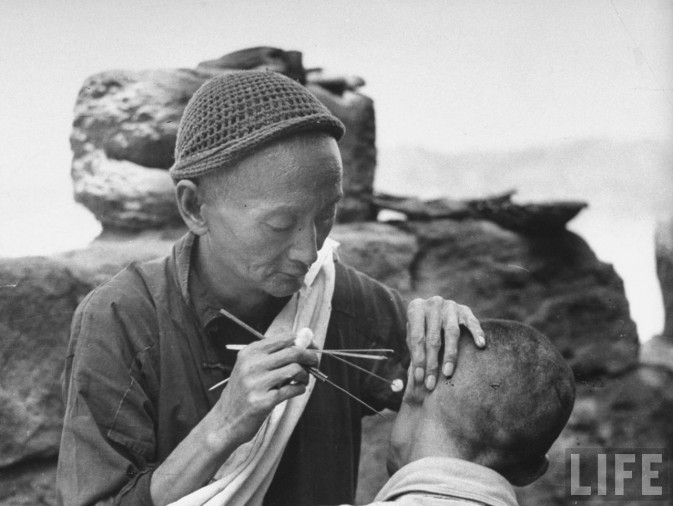

重庆的冬天天色很灰暗。路上,房屋和商店都是稀泥堆积,泥土一团团的沾在人们的鞋上,车轮压过和人力车跑过更是泥土飞溅。有这样一个古老的传说,每逢出太阳,坑脏的野狗就跑了出来,露出他们尖锐的牙齿,发疯似的不停嗥叫,重庆城充斥着没完没了的嗥叫。城市居住环境是开放式的。有一个屋顶和三面墙的商店敞开着对着街道做生意,棚户也是开放式的。大米是在木制的碾米槽舂好。这里做椅子的师傅都是用破开的竹子,晒干后做成,理发师游走在街上为顾客理发。一大家人都是在一起吃饭,说话,生活着。家中的女儿要负责带弟弟,需要方便的时候抱起来对着阴沟就可以解决了。妇女们都在河边用木棒捶打衣物,还会在河边洗菜。

我们被转移到山顶居住,由于小轿车无法上山,后改乘人力车,那位师傅穿着件打着蓝色补丁的外套和裤子,露出瘦弱的黑黑的手臂。我们坐在颠簸不平的椅子上,伴随着有节奏的歌声在人群中穿梭,空气中混杂着一些气味。人力车师傅的工作生涯很短暂,但是如果有很好的技巧,就会比其他人多工作2或3个月。在上坡的时候,他们都会用技巧,放低抬杆,弯曲着身体,尽量贴向地面。在下坡的时候,他们叫乘客在他们用胳膊夹紧抬杆往上抬时,尽量把身体往后靠,双脚着地来控制滑杆的平衡,嘴里发出:“嘿呀,喂呀”的声音,穿过人群。

当我们正在这个城市的山上时上时下地行走时,在某处,我们听到我们乘坐的飞机返回香港缓缓起飞时,引掣发出的巨大声响,它从我们头顶飞过,我们感觉受到了巨大的空气振动,之后,它消失在雾中。那样的生活已经离我们远去,取而代之的是这样紧实而充满汗水的身躯。

关键词:哭声

天色渐暗,我们在报社招待所的院子里停了下来,四周十分安静,只见天边的夕阳只剩一抹红晕。在院中有一块草地,一个头戴一顶黑色的头盔,身穿黑色的外衣的中国警察站在那里,看到了我们,手摸向了挂在腰间的德国毛瑟步枪。我们终于到达住宿地了,谢莉和我还有另外两名记者被东方的落后所震惊,不停的谈论这一路上的所见所闻。这里的家是一间很小的灰暗的屋子,地上是褐色的泥土,墙面也是如此,顶上是一个已经变色的茅草棚,还有一个没有玻璃的玻璃窗。房间内的东西也很简陋,只有一张小桌子,一张床和一把椅子,但是我们能感到是很受欢迎的。

晚些时候,我们走到院外去参加由中美两方记者为我们举办的一个欢迎晚宴,我们在门外的马路上相聚。黑暗中,从我们身后走出一位女士,她尖叫的喊到“莉莉”,她跪倒在地,哀求的,哭喊着要钱。我们都试图阻止她的靠近,但是她尖叫着扑向我们,透过黑夜指着门边的一堆石头,只见那石头上有一个四肢摆开,赤身裸体的孩子的尸体,她大声的疯狂的哭着,然后她提起孩子的一只脚,就像屠夫提着一只鸡一般站在那里。于是我们在她脚边扔了点钱,沿着泥泞的道路迅速的离开。但是她的哭声掩盖了其他所有的声音,走在拥挤的街上依旧能够听见。

关键词:活着

前方的商店里点着一盏油灯,一个男人从我们身边走了过去带着一个用稻草挂起的空瓶子。突然瓶子掉了下来摔在了石板路上,从四面八方涌出了许多人推挤着我们,就为了这个破碎的瓶子。透过缝隙我们可以晃动的看到卖二手商品的店铺:变形并生锈的邮筒,一只鞋子,一只打破的碗,打补丁的衣服。到处都是肮脏的乞丐,他们提着铁罐和饭碗叫喊着:“给钱,给钱”。

刚才的推挤使得我们精疲力竭。赶到餐厅后依然能够听到乞丐的叫喊声,房子里面有些微光,它是由破损的竹子和泥土所建成的,我们爬上了二楼,围坐在一张圆桌前,吃着热气腾腾的食物。味道闻起来很新奇而且很香,房间内挤满了人们,大家都吃的津津有味,大声的说话声和筷子夹食物的声音,这是一个人最不受约束最愉快的时光。

但是刚才那个一头乱发的奇怪妇女,她举起死去孩子一只腿的那一幕一直在我脑中闪现。她的哭喊声充斥在整个屋内,人们的笑声都不足以将其淹没。还是喝酒帮了我的忙,喝下温暖的米酒最终赶走了我脑中的乞丐母子。事实上,就在我们离开饭馆后,走在寂静的路上,当我们手挽着手,不完整的唱一首美国歌时,潜意识里又浮现出了那名妇女和死去孩子的模样。

但是当我再次回到院子门口,我似乎期盼着能看到她站在月光下,抱着孩子对着我,我知道这是我的罪恶感和羞愧的一种忧虑。忽然我看到有影子在移动,我不自觉的跟了上去,果然是她,她披头散发的坐在地上,她目不转睛的盯着我,在她身边有一盘白饭。她在手臂阴影下似乎还有什么东西,居然是一个孩子,这太令人激动了。它吮吸着黑黑的乳房,用小手玩耍它,捶打它,就像一个小牛犊在吸奶一样。这位母亲为它盖上一点被子,警惕得瞪着我。看到这以后我知道了,充满饥饿的中国人民想尽各种办法只是为了能够多活些日子而已。