民间服饰的造型特点

服装最初产生的时候,无论在东方还是西方,均为缠绕式或披挂式,即将不加裁剪和缝制的布裹在身上或用绳带缚在身上。但是随着社会的发展和环境的变迁,服饰逐渐产生了不同的发展方向、形成了不同的结构和缝制体系。由于古代中国文明发展较快,国力强盛,于是便带动、影响周边国家和地区形成了独特的带有东方色彩的中国式服饰造型。

传统民间服饰的发展历程及造型特点

中国自古便有“衣冠王国”之称,可见服饰在中国被重视和发达的程度。战国时期孔子所代表的礼教思想一统天下后,中国的服饰已不仅仅是裹体、御寒的作用,它成了中国等级尊卑、崇礼重教思想的一种物质载体。孔子说“君子不可以不饰,不饰无貌,无貌不敬,不敬无礼,无礼不立”。

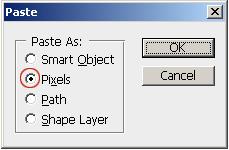

中国传统民间服饰从形制方面看基本上采用上衣下裳和衣裳连属两种形制,这两种形制的服装交相使用。无论是上衣下裳还是衣裳连属的形制,它们的裁剪方法都较为简便,穿起来从外观上给人一种简朴的感觉。据可查史料记载,中国服饰样式最早形成于夏商周时期。在西周以前,中国人的正式服装主要是采用上、下分裁的“上衣下裳”制。到了春秋战国之际,出现了把上衣下裳分裁再缝合在一起的连属形制,称为“深衣”。深衣的用途非常广泛,《深衣篇》云:“故可以为文,可以为武,可以摈相,可以治军旅。完且弗费,善衣之次也。”谓此衣不费而易为,虽不是法衣,而圣人服之,先王贵之。深衣结构为矩领、长至踝间、续衽钩边。矩领:“袷,交领也,古者方领”;长至踝间:“太短则露见其体肤;在长则覆被于地上,皆不可也”;续衽钩边:续衽即连衽,钩边为镶边,是为了掩裳开露。深衣的裁剪方法为无省平袖的平面裁剪,以深衣发展起来的裁剪方法一直沿袭了几千年。深衣这一形制对后来服饰产生了极大的影响,深衣以后出现了上下连裁的连属制服装即“袍”。深衣可以说拉开了中国服饰发展的序幕。

秦统一中国后,“袍”被规定为礼服。但在民间直接从事体力劳动的劳动阶层仍然身着“短衫”(即分属的上衣下裳),对于达官贵人以及不直接从事体力劳动的读书人,一般则穿“长衫” (即上衣下裳连为一体的袍服)。从汉代起袍服被用于朝服,民间仍以袍作为礼服,此后唐、宋、明等各朝代,均沿用衣袖宽肥、不使用衣扣的典型汉式服装作为正式服装。这之前战国时赵武灵王曾经想推行窄袖紧身“胡服”,但由于传统势力太大并没有取得多大成果。唐代开元、天宝年间窄袖紧身的胡服也曾风行过一时,也并没有对传统的汉式服饰造成太大影响。宋代以后经历的辽、金、西夏、元代的少数民族统治时期,除了引进便于骑射的窄袖紧身的少数民族服饰外,对汉式服饰本身的结构特点并示构成严重冲击。

宽衣大袖的汉族传统服装到了清代时突然绝迹。满族入主中原后,开始推行强制性的剃发易服运动,除了用“留头不留发,留发不留头”的方式强迫汉族男性按照满人的习俗剃发梳辫外,还禁止汉族男性穿戴传统的宽衣大袍,强制推行满族的紧身长袍马褂。至此延续了两千多年的汉式宽衣大袍传统服饰从此灭绝。接下来一统天下的服制为长袍马褂和妇女旗袍。满汉服饰特点在民间相互渗透,彼此影响。劳动人民的服饰仍然是短衣打扮,只是衣襟由原来的交领结构变成了满人的带盘扣的偏襟大衽。随着生活的稳定和汉族服饰对满族服饰的渗透,长袍马褂和旗袍又开始向宽衣大袖演变。

民间传统服装由西周时期开始形成的交领束腰带深衣至清朝偏襟系扣的长袍,虽然各个时期的袍服式样不尽相同,但主要特点都为宽衣肥袖。当然劳动人民由于生活贫困,向来都是短衣窄裤。但不论款式有多少变化,它们之间都仍然存在着一个共同点,即在裁剪上都是无省道变化的连身平袖直腰身的裁法。这种裁剪方法与西方的突出人体曲线的收省的立体裁剪方法形成了鲜明的对比。两种裁剪方法各自发展的鼎盛时期便是走到了裁剪的两个极端。

除了在服装结构上,中国传统民间服饰在装饰手法上也有其独特性,这种独特性体现在服装的色彩、质料、刺绣、镶边、滚边和缝制工艺上。从平面的装饰意义上来说服装所具有的华美、繁复细致的手工和线条流畅、想象力丰富的图案堪称世界之最。

清代服装装饰的细腻、精美和繁复发展到了极致。一方面是由于生产力的发展,织造技术的提高,另一方面清代广泛流行妇女裹脚,由于小脚行走困难,所以长期赋闲在家,为妇女做女红提供了时间的基础。至清咸丰、同治年间,镶滚达到高峰时期。就镶边来说就有所谓“三镶三滚”“五镶五滚”“七镶七滚”之别,遂至“十八镶”,有的甚至整件衣服全用花边镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料。镶滚之外还在下摆、大襟、裙边和袖口上缀满各色珠翠和绣花,花样多以吉祥花纹居多,折裥之间再用丝线交叉串联。扣绊的盘结和排列更是多种多样,有的一对扣绊能缠成8个螺旋,两对就有16个螺旋,连看不到的袜底、鞋底也绣上了密密的花纹。

传统民间服饰特色形成原因

任何形式的服饰的形成都与气候、社会经济、政治、文化风尚、人们的审美情趣与伦理道德等紧密相连。服饰即受到以上诸多因素的影响,同时也是对它们的一种物质体现。中国传统民间服饰宽衣肥袖的特点,是由中国特有的文化和东方人身体结构特点所决定的。

中国人的生活观、服饰伦理以及女性形象等都受到了儒家礼教的深刻影响。中国人追求悠闲清净的安祥生活,不喜欢搞激烈冒险的活动,宽衣大袖的长袍能够体现生活的富足、地位的显赫,形体的飘逸,对于观月赏花、吟诗作画、抚琴下棋的悠闲生活是再合适不过了。在儒家礼教观念的影响下,中国人主张自尊,讲求含蓄中庸、“存天理灭人欲”,因此无论是身体还是形体都不可显露出来,女装多以封闭的宽身长袖示人(只在唐朝逆反潮流)。中国女人的身体曲线掩藏在宽松直身裁剪中,使中国女人有了一种“优雅”、“端庄”、“婉约”、“含蓄”的传统形象。清朝的旗袍直身不收腰,宽松肥大,就连露出脖子都被视为莫大的羞耻。中国传统民间服饰是一块“精神的布”,作为一种礼教的物质体现穿在了人的身上。

同时,中国不修身的平面裁剪的宽衣大袖除了受封建礼教的影响,它的形成,还与东方人的身体结构特点有着不可忽视的关系。众所周知,服装在最初产生的时候均为缠绕和披挂的形式穿在身上,为何到了后来东方人的服饰朝着不修身的宽松形式发展,而西方人则向展现人体曲线的立体造型上发展呢?我们比较一下东方人和西方人的身体特征不难看出:东方人体型纤细,平均身高矮,男性肌肉组织不明显,女性则腰长腿短,乳房偏小;西方人个头较大,男性肌肉发达,四肢健壮,女性丰乳肥臀,腰短腿长。人的避短扬长的心理自然会体现到服装的选择上。东方男性借以宽大的衣身来遮掩纤细的身体,并且能表现出一种独特的飘逸感;东方女性则利用直腰身无省宽身的结构掩饰平胸,短腿。而西方人恰恰相反,更注重展示男性发达肌肉所带来的力量感和女性丰乳肥臀的凹凸曲线,例如西方传统服饰中男性夸张肩部造型,女性则将腰勒细、臀垫高以夸张曲线。

由于服装结构和廓形的相对稳定,使得中国传统民间服饰更加重视平面的章法铺陈。人们对衣服的审美情趣,多集中在色彩的搭配、图案的设计、刺绣的针法、镶边、滚边的装饰效果上,服装在衣襟、袖、领、扣、边、褶的变化都极为讲究。中国传统民间服饰在这种趋势的带动下,逐渐发展成了可以独立欣赏的工艺品。如今,收藏绣衣的人越来越多,除却绣衣的历史价值因素,应该还有其审美价值因素。

现代民间服饰之变化

相对于传统民间服饰,现代民间服饰可以说是有了翻天覆地地变化。这主要是由于国人的生活环境有了重大的变化。19世纪鸦片战争后随着帝国主义的入侵和与西方文化交流的增多,中国人的服装改头换面。

民国是中国服装史上具有转折意义的重要时期,无论在衣着观念上还是在生活方式上中国人都面临新旧交替的选择。民国之前,中国人穿得最多的还是纯粹的中式服装;民国期间则是土的、洋的、中的、外的大杂烩,同时存在但互不融合;民国后,西式服装占了上风,遗存下来的中式服装也受到西方立体裁剪的影响,进行了收身设计,男性则彻底摒弃了长袍的装束,全部改成了上衣下裳的模式。20世纪30、40年代,中国服装为进入了空前繁荣期,女性穿着抛弃了原有的含蓄美,变得分外妖娆,其中常见的改良旗袍已经将腰身收到极致。与此同时,20世纪40年代的女权运动使很多女人以穿男服为荣,她们剪掉头发,摘去各种首饰、束胸,穿裤子,完全一副硬朗的装扮。建国后流行俄罗斯风情服装:列宁装、布拉吉、工装裤、鸭舌帽等;60、70年代由文化大革命掀起了一股绿军装风,男女服装结构基本一样。直至70年代末,中国服装又开始丰富起来。

在现在这个信息发达、科技发展、世界融合的时代,服装正朝着多元化,世界大同的方向快速发展,造型上既有直身平面裁剪的原汁原味的中式服装,也有修身合体的西式服装,当然也少不了杂糅进了各自特点的中西合璧的服装。这个时代,服装正以前所未有的速度变化发展着。

[杜莹 山东工艺美术学院教师]