河西走廊天马考:成吉思汗战马只剩百匹

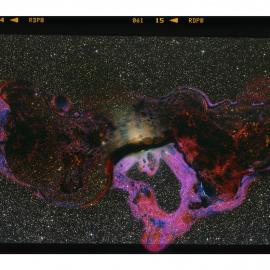

汉武帝以武力占有河西走廊,凿空西域,引入天马,天下始安。“汉人”也由此而定名。从汉武帝的角度看,河西走廊与其称“丝绸之路”,不如叫“天马之路”更贴切。

马是一种颇通人性的动物,养马人往往爱马犹如自己的亲人,新疆昭苏种马场的牧工在为一匹种马梳理鬃毛。

蒙古草原上的牧民在驯马。草原上的牧民说“好马是驯出来的”,一般小马到了两岁左右由一位骑术好的人,强行骑上马背,野性的小马当然不从,双方斗智斗勇的过程惊心动魄,最后以一方胜利而告终。

撰文:陈一鸣

摄影:孙志军 任超

一碗热滚滚的老茯茶下肚,58岁的退休老牧工魏林起身道:“走,到群上浪浪”。“群”指的是马群,“浪”是河西走廊土话,溜达的意思。这一浪就是一下午,浪过窟窿峡,浪到水库下。

一群山丹马也在浪,老魏顺手牵来两匹我们骑上。眼前是一面漫长的缓坡,绿草如盖,一直铺到云雾里。我策马走向缓坡,老魏在身后说,咱不往那走。后来我得知,那面缓坡曾让老魏悲痛欲绝。

2003年8月1日下午,先是天空瓦蓝,后则风雨交加。老魏听说老伴上山拣蘑菇,当时心就凉了——坡顶一下雨就起雾,前后左右看不出十米远,没马根本走不出来。当老魏赶到时,老伴已经冻僵了。

在山丹马场干了三十多年,老魏对焉支山、祁连山以及两山脚下的大马营草滩了如指掌,谈及牧马生涯全是生死故事。他最爱的一匹识途黑马在冰面上滑倒,把骑在马上的排长活活拽死。这三十多年里,身边老朋友有好几个死于酗酒。

老魏喝酒也是牛饮,年轻时每天喝四五斤青稞酒,直到现在老魏都声称,这辈子不知道啥叫好酒,反正度数高就是好酒。

对牧马人来说,酒是必不可少的伙伴。马无夜草不肥,当年老魏他们夜里也要跟滩,马吃到哪,人就跟到哪。无论冬夏,牧工永远穿着毡靴、带着干衣服和火柴。

老魏珍藏着一件重达六十多斤的大衣,由9张大羯羊皮缝制而成,冬天西风扬雪,裹着它睡在深没小腿的雪地里一点儿事没有。睡觉时蜷着身子,把腰带绑到大拇指上。醒来第一件事不是撒尿,而是扎腰带、带口罩、上马抄手取暖。浑身血活了,再弄点马粪烤火喝茶,实在憋急了才畅快淋漓地撒一泡。

老魏天生仔细,但脚被马踩过,腿被马踢过,右胳膊还被马咬过,当时随便抹了点红药水,转过年来起了馒头大一个脓包,割开一看,白花花的全是寄生虫。老魏谈起这些惊悚事件如同家常便饭,山丹马场的牧工祖祖辈辈就是这么过来的。

当地人都喜欢说,山丹马场的第一任场长是马踏匈奴、封狼居胥的西汉骠骑将军霍去病。两千多年来江山代谢,祁连、焉支两山间的这片草滩上始终都在养马。这不是传说,而是事实。

然而仔细追究起来,大马营草滩的养马历史也许在霍去病到来之前就开始了。

大马营的养马史具体有多少年?回答这个问题就要追溯马的前生今世——六千万年以前,野兔大小的始祖马游荡在北美洲东部,随着时间的推移,始祖马体形越来越大,迁徙能力越来越强,最终走出美洲,进入欧亚大陆,并与人类遭遇。马是驯化较晚的家畜,从乌克兰草原出土的家马遗骸来看,大约在公元前4000年左右马被人类驯化,最初用途是食肉。

当人类最早的农业与城市文明——两河流域的苏美尔文明发轫之时,乌克兰草原上逐水草而居的牧人也翻身骑上了马背。此后,欧亚大陆文明之火不断迸发,同时世界大乱。战马带着雅利安、闪米特等游牧民族四处出击,杀入富庶的农耕世界。如此想来,大马营的养马史应该不会长于六千年。

从没见过马的农民第一次碰到呼啸而至的游牧大军,会是什么情景?估计和印第安人第一次遇到西班牙人的情况差不多。由于气候巨变,距今约12500年前,马就在美洲大陆彻底消失了。当欧亚大陆的人们骑马游走四方时,印第安人仍处于徒步状态。

公元1532年,西班牙冒险家弗郎西斯科· 皮萨罗率领168名士兵入侵南美印加帝国,当手持火枪、骑着高头大马的西班牙士兵发起冲锋,印加人还未接战,就被从未见过的“火蛇”与“巨兽”吓得溃不成军,就这样,拥有六百多万人口的印加帝国亡于百余名骑马的强盗之手。后来,美洲印第安人开始捕捉殖民者遗失的流浪马并规模养殖,美国西部片中印第安骑手的胯下坐骑就是这么来的。

当然,骑上战马的农民也不是省油的灯,农耕民族攻取游牧地区的案例也屡见不鲜,比如大马营草原就见证过霍去病的铁骑。史料记载,霍去病到来之前,大马营草原的牧马者先有月氏,后为匈奴。那时的华夏先祖虽然也有了马和战车,但势力尚不及河西走廊。

最晚在春秋战国时代,马已经广泛应用于诸侯间的征战。那时,75名士兵、25名后勤人员加一部四匹马拉的战车,称为“一乘”,衡量国家军力,必以“乘”为单位。春秋礼制规定,天子六军,每军千乘,而诸侯国要是多于三千乘,就是欺君犯上。

中国第一个中央集权制朝代秦王朝,更是依车马之利,横扫六合一统天下。史书记载,秦人祖先曾靠养马、驾车得宠于夏、商、周历代帝王。秦人会养马,善御马,还精于相马,慧眼识千里马的伯乐即是秦人。秦人爱马之风从秦陵俑坑也能看出——始皇帝不仅以陶马、铜马殉葬,还活埋了六七百匹真马。

秦亡汉兴,汉臣张良劝刘邦定都关中,理由是“关中北有胡苑之利”,这相当于说,得良马者得天下。历史证明,定都长安是极为明智的决策。汉景帝休养生息,仿秦朝牧师苑遗制,在边郡养马30万匹。武帝登基时,汉帝国的骑兵战术已在与游牧民族不断交锋中发育成熟,战车开始退出历史舞台。

随后便有元朔二年(前123年)卫青七击匈奴,两年之后,十九岁的霍去病更将匈奴彻底逐出河西走廊。匈奴人哀唱“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色”远遁他乡。

山丹大马营草原的“马场元年”,也该从这一年开始算起。而除大马营等草原继续养马之外,河西走廊的其他绝大部分地区都由牧渐农,就像插入蒙古高原和青藏高原两大游牧区之间的一把狭长的血管,丝绸之路从此大放异彩。

在汉武帝看来,河西走廊与其称为“丝绸之路”,也许不如叫“天马之路”更为贴切。

元鼎四年(前113年),敦煌边民在水边擒驯一匹野马,献于汉武帝面前。武帝作《天马歌》:“太一贡兮天马下,沾赤汗兮沫流赭。”八年后,乌孙使者献马千匹求聘汉家公主,汉武帝得乌孙马,仍命名“天马”。不久,武帝又得知,大宛(今乌兹别克斯坦费尔干纳谷地一带)汗血马更在乌孙马之上,遂遣使西求汗血宝马,结果大宛国王杀人夺财。于是汉室遣李广利西征,围困大宛。大宛不敌求和,汉军得良马数十匹,中等以下公母马三千匹回国。太初四年(前101年),武帝将大宛马命名为“天马”,“前天马”乌孙马则改称“西极马”。汉武帝再操笔墨,赋《西极天马歌》:“天马来兮从西极,经万里兮归有德。承灵威兮降外国,涉流沙兮四夷服。”

汉武帝爱马如痴,临终任命的四位托孤重臣中,竟然有两位以养马起家,那就是霍去病掳来的匈奴王子金日磾和当过“未央厩令”的上官桀。以今人眼光观之,汉武帝似乎是个声色犬马之徒;然而换个视角看,当时骑兵的战略价值堪比今天的“两弹一星”,金日磾和上官桀获得重用其实顺理成章。

汉武帝以武力占有河西走廊,凿空西域,引入天马,天下遂安,汉人得以定名,汉家天下也初具雏形。“天马之路”,此议妥否?河西走廊四郡起点,甘肃武威雷台汉墓出土的东汉遗物马踏飞燕(又名“马超龙雀”)早已成为中国旅游标志,并蜚声世界。

魏林就是武威人。他今生之所以在地属张掖的山丹县大马营草滩养马,按他自己的话讲,就是前生注定。老魏的父亲上过朝鲜战场,退役后转业到了1949年成立的山丹军马场。

老魏成长之时,也是山丹马培育之时。

虽然大马营草滩自古以来一直养马,但汉武帝抢来的汗血宝马早已成了传说,解放前此地牧民畜养的主要是蒙古马。蒙古马脾气暴烈,耐粗饲、耐高寒,耐力好,缺点是腿短肚子大。马场成立之后,引进了顿河马、新疆巴里坤马和哈萨克马,反复杂交后,山丹马诞生了。该马既有顿河马的速度,又有蒙古马的耐力,且身高一米四左右,介于两个父本之间,刚好拉当时解放军装备的75毫米无后坐力炮。

什么样的马算是好马?老魏说,红色的枣骝马,黑色的一滴墨。老魏牧马三十多年,从来没养过白马,山丹马场以前培养的都是军马,白马上阵,太容易暴露目标。