托马斯·赫普克尔 黄金时代便是现在

策划:本刊编辑部 执行:祁扬 图:吕海强 文:何伊宁 作品提供:马格南图片社

托马斯至今仍在捕捉无数绝妙的“时刻”,他是一位勤恳的新闻摄影师,他曾与亨利·卡特埃-布列松共事,并曾担任过马格南图片社主席,用他自己的话说:“马格南喜欢从他所有签约摄影师中选出最笨的那个当主席,我就是其中之一。”

托马斯·赫普克尔1936年生于德国的慕尼黑。曾经就读于艺术史和考古学专业,常年旅行于世界各地。1964年受邀,1989年,正式成为著名图片社马格南的成员。2003年,担任马格南图片社主席。

我们中几乎没有谁是合格的商人。我们总在吵吵闹闹,但奇怪的是,就是由一群非常自我的人组成的团体,已经存在了很多年,几乎比任何一个艺术家团体存在的时间都长。

在 托马斯夫妇离开北京的前一天,我们相约来到雍和宫逛逛附近的胡同。托马斯提出能不能单独给他一些时间拍照,45分钟后,他准时回到咖啡厅和我们见面,带回来让他兴奋不已的照片:照片上道士模样的老先生在上着香的房间里给一个年轻人算卦,满屋子飘着神秘和荒诞。屋里屋外,一位来自马格南图片社的摄影师用他好奇的相机把一位老北京算命先生定格在影像的历史上,隔着一扇窄窄的玻璃窗。

热衷拿马格南“开涮”的主席

托马斯经常拿马格南图片社开玩笑,在他的描述里,马格南并不是那个神秘团体,相反,它像一个吵吵闹闹的家庭,一切都靠讨论和投票来决定,并且经常闹财政危机。“我们中几乎没有谁是合格的商人。有些人是充满同情心的梦游者,他们从来不把自由的价值和艺术的自我实现换算成经济效益。”

但奇怪的是,就是这么一个吵吵闹闹,由一群非常自我的人组成的团体,已经存在了很多年,几乎比任何一个艺术家团体存在的时间都长。

早在1964年托马斯便被邀请加入马格南图片社,但因为当时托马斯已经和Stern杂志签下合约,他决定暂时放弃这个机会,只在私下进行一些合作。一直到1989年,他受邀成为马格南的一员,开始在中南非和东南亚旅行。但当谈到“马格南”这顶光环给托马斯带来的最大变化时,他给出了一个一贯调侃的回答:我挣的钱比加入马格南之前少了。——马格南的成员需要将自己的收入(包括加入之前拍的作品获得的收入),按一个百分比交给马格南。

2003年,托马斯被推选担任马格南主席,这段时间被他称为最“痛苦”的时期。即使经常抱怨图片社糟糕的财政状况,在托马斯的谈话中,却始终无处不渗透着他和马格南图片社之间的深厚感情。

托马斯作为长辈,他密切关注着马格南的一举一动。“我们有一位非常优秀的摄影师苏珊·梅塞拉斯,我听说她正在北京策划了一个和环境有关的展览,如果有机会想去看看。”几天后,他来到了三影堂《冰+煤》的展览现场,坐在幻灯片前看着冰川消失的图片,点点头说:“这是一个非常优秀的展览,从布展的水平到表现形式都具有很高的标准。”

“我希望能把马格南摄影师们的作品带到中国来,我们有很多的摄影师都在中国拍过照片,如果把这些照片整理出来再做一个展览,那将会是一件很令人振奋的事情。”聊到马格南和中国摄影时,他忍不住表达他对未来的期待。

幽默也可以用在摄影上

德国人大多给人以严谨古板的印象,但托马斯是一个例外。早在德国学习艺术史和考古学的时候,他发现自己对于站在那些艺术品前的人以及那些展览艺术品的建筑空间更感兴趣。这也有了他为此次展览拍的一张作品:一个典型的美国年轻人站在安迪沃霍尔的艺术作品前驻足,他肥胖的身体和丝网画中的梦露肖像形成了鲜明的对比。

约翰·伯格曾经有一句话:“每一个影像都体现一种观看方式。一张照片也如是。摄影师的观看方法,反映在他对题材的选择上。”

托马斯是一个幽默的人,但当他的幽默反映在他的摄影作品上时,这份幽默是深刻而且充满讽刺意味的。

在托马斯的一张彩色照片里,一群纽约人坐在布鲁克林的公园里晒着太阳喝着啤酒;而他们的身后,穿过蓝色的哈德逊河,不远处的双子座因恐怖袭击而引起爆炸,近3000人因为爆炸、浓烟、坠楼或踩踏而遇难,正飘着滚滚浓烟。JonathanJones在《卫报》里写道:托马斯先生拍摄的这张9·11的照片无疑成为所有关于9·11事件照片中最有争议的一张,正是这样一张照片引起了批评家对美国人的重新思考:年轻人是否已失去了对社会的关怀?

在那样特殊的一天,作为新闻摄影师的托马斯并没有选择像其他成百上千的同行一样赶到事故现场,而是选择了从一个意想不到的距离,框取下这张极具讽刺却又艺术效果十足的9·11照片。

新闻与艺术,观者与事件

托马斯的观看之道在与把事实和艺术巧妙地结合起来。正是早年受到布列松的影响,他说到:“布列松影响了我们一代人,他的作品里蕴含了双重的视角。一面记录了社会的现实、另一方面他的作品又富有艺术感。”托马斯用他观看艺术的眼光来观察这个世界,他通过细腻的构图把许多趣味十足的元素和事件巧妙地结合,给新闻图片穿上了一层艺术的外衣。

1963年,托马斯受邀为西德Kristall杂志前往美国拍摄专题,在从纽约的洛杉矶的旅途中,托马斯捕捉了数不清的“亲密”时刻。在《爱荷华悲伤的小狗》中,商店门口一只年轻的巴吉度犬抬头不厌烦的看着镜头,而站在商店门外的两位绅士正低着头看着小狗。而今天,当观者站在这幅作品前,依然能强烈地感受到这种交流,时间却已然过去了近50年。但镜头可以拉近观者与事件之间的距离。

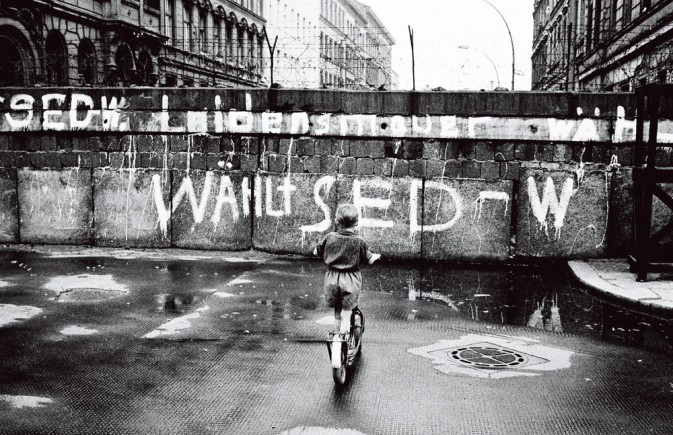

从1964年托马斯加入Stern杂志开始,托马斯的新闻摄影生涯拉开了序幕。“ 我是第一个去东德拍照的西德摄影师。”在谈到他拍摄东德照片整理出版后,他自豪地说。“1973年左右,我拿到一个特殊新闻许可证才有机会到了东德,待了两年半。当时拍了很多照片,也没有发表,最近才把这些照片整理成书。”

活在当下

托马斯一直坚持认为自己只是一名新闻摄影师,而非艺术家。

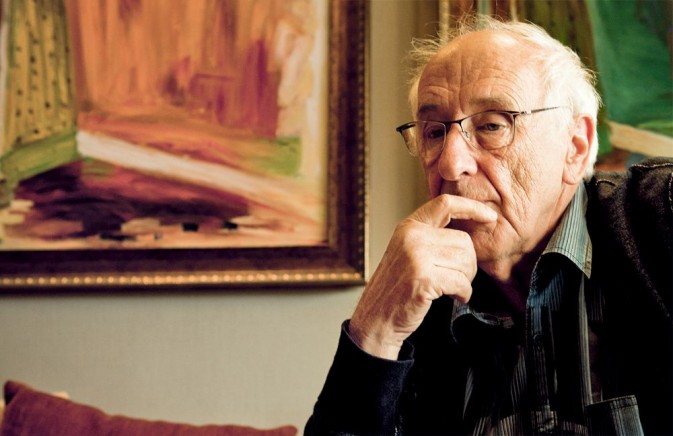

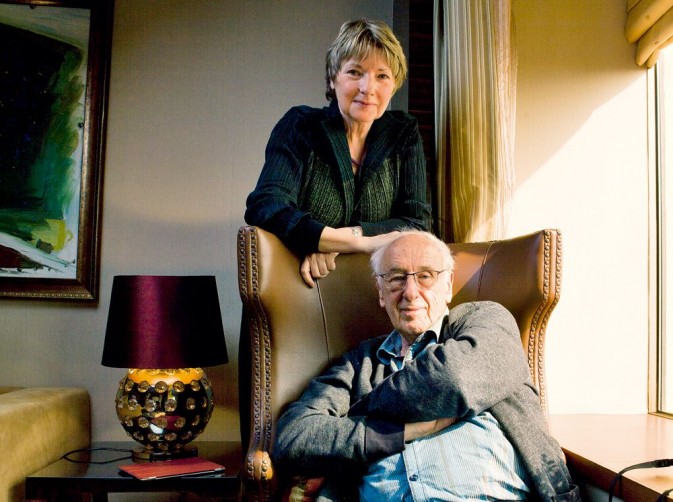

作为一名新闻摄影师,托马斯从不离开他的相机。他每天从早上吃饭到晚上回他房间,都会带着相机,不停的拍摄。托马斯每晚的工作便是回到电脑前处理各种工作邮件和上传当日的照片。 作为一名高龄的摄影师,他依然孜孜不倦地拍照,整理过往的作品。托马斯夫妇现居长岛,在那里他们拥有自己的档案馆和工作室,并在那里定期举办展览和收藏摄影作品。她的妻子克里斯蒂负责所有托马斯展览的布展和出版计划。

克里斯蒂同时也是一名优秀的纪录片导演。她同样幽默风趣,常常拿托马斯开玩笑,也对他关怀备至。她会和我们随心所欲地讨论中国当代艺术市场和当代摄影,再把我们的讨论用德语翻译给托马斯,而托马斯则在一边表示认同地点头。

作为一位经历过太多世事变迁的摄影师,我问托马斯夫妇哪个年代是他们心中的黄金时代?克里斯蒂告诉我,托马斯出生在二战时期,他们心中的黄金时代便是现在。

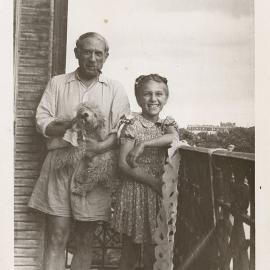

托马斯与他的妻子克里斯蒂

Q&A对话托马斯·赫普克尔

《摄影之友》:马格南作为一个由不同摄影师组成的团体,对摄影有着什么共同的理念吗?

托马斯:如果涉及哪些因素使一幅照片成为好照片或重要的照片我不敢肯定我们是否有相同,哪怕是相近的理念;但我们都相信重要的是现实,重要的是把现实生活中发生的事情记录下来。

《摄影之友》:作为一个古老的传统组织,马格南如何应对当下社会中快节奏式的摄影文化?

托马斯:世界在变化,市场也在变化。曾经杂志编辑派其摄影师去外地花五个月拍一个专题的时代已经结束了。自从摄影的网络市场出现,这就改变了传统摄影市场的操作方式。然而摄影的理念也在变化,很多摄影师都在尝试很多很新的主题。摄影艺术每天都在变,所以我们也在更新,不能老原地踏步,否则就可能老化,甚至被人忘掉。当决定接纳马丁·帕尔时,马格南内部吵得一塌糊涂。像我们这样一个组织也要与时俱进,马丁·帕尔给马格南开辟了一个新方向,但关于谁才是真正的马格南摄影师,我们到底要往哪个方向走的争论,离结束还遥遥无期。

《摄影之友》:中国80后女摄影师陈哲曾获得了马格南Inge Morath奖,您作为评委之一,我想知道您在考量这些摄影师时的标准?

托马斯:这个奖项致力于发现年轻女性摄影师。评选会依据作品的表现力、内容、技巧和其它因元素进行评定,当然最重要的是图片背后的“信息”,对技巧方面我们没有过多的要求。我们看重摄影师如何深入一个主题去进行拍摄,她们不需要有名气,甚至他们的作品也不需要达到炉火纯青的程度,但重要的是我们从她们身上看到的“未来”。

《摄影之友》:给中国的摄影师们一些建议吧。

托马斯:摄影没有捷径。每个摄影师都要找到自己和别人不同的地方,把自己的兴趣和天赋结合在一起。你必须要非常热爱摄影,学会不放弃。

题外花絮:布列松笑话一则

托马斯为我们讲述了一个有趣的小故事,相信读者们一定会感兴趣,因为这个故事的主角是大名鼎鼎的亨利·卡蒂埃-布列松。故事发生在马格南图片社某一次出现财政问题时,某图库想分享马格南的资料库来盈利,马格南成员通过集体会议来决定是否同意这个提案。并为此争执了很长的时间。

当时的布列松拄着一根精致的拐杖坐在角落里,低着头,像睡着了一样。

当被问到想法的时候,布列松用蹩脚的法式英文说:

“Excusez-moi(法语:对不起),my Englishis not good(我的英语不好),but I wantto say one thing,(但是我想说一件事)”,随后布列松激动地喊出了一句标准的英文,“ Fuck them!”

于是,讨论到此为止。

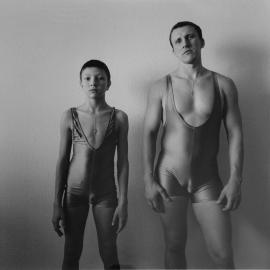

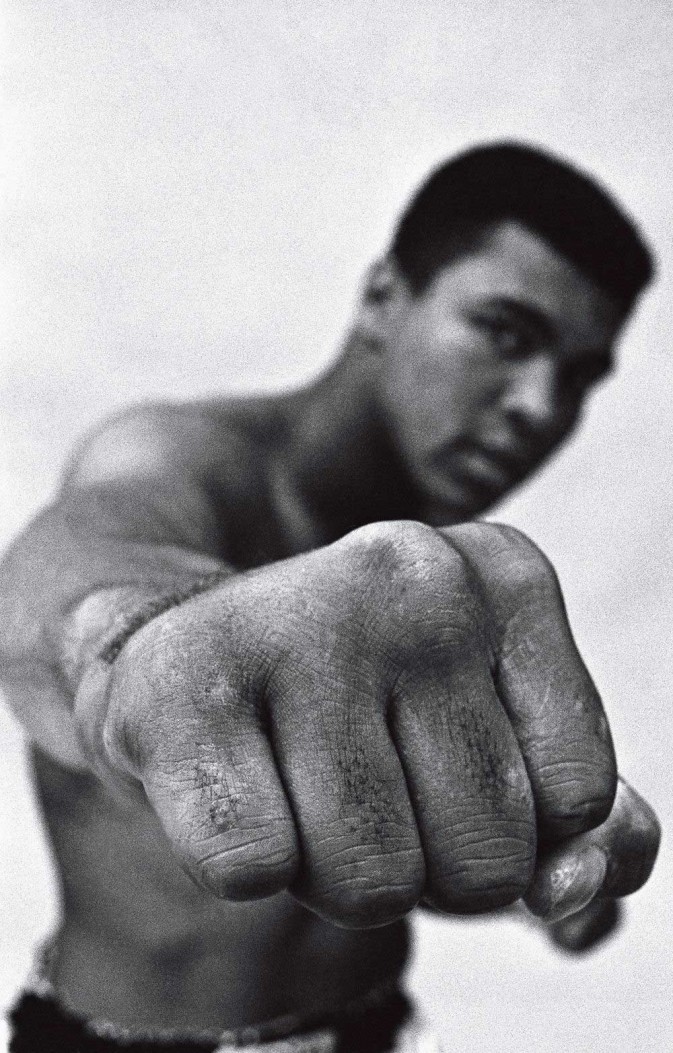

图1:1966年,美国,世界重量级拳击冠军阿里正在展示他的右手拳。

图2:1963年,德国柏林,在柏林墙前玩耍的孩子。

图3:1997年,日本京都,一位艺妓端坐在17世纪的老房子中。

图4:1997年,日本东京,寺庙前的雨伞。

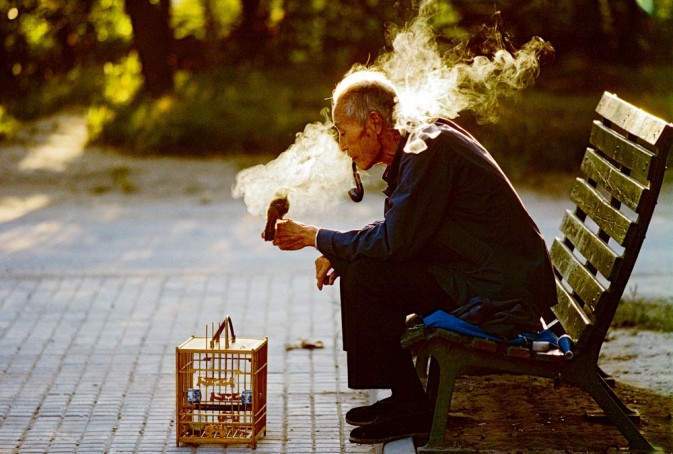

1984年,中国北京,日坛公园里一个老人在遛鸟。

1984年,中国北京,一个守卫和一个戴着兔巴哥面具的小孩在紫禁城里。